鈴木実歩さん主宰の継続サロン「CMM」は、数百名もの女性起業家が集うコミュニティ。

日本国内のみならず、海外でビジネスを展開しているメンバーも多数所属しており、皆さまのビジネスの発展とメンバー同士のつながりを深く育てることを目指しています。

また、月に2回開催されるセミナーでは、実歩さんの公開コンサルや最新ビジネス情報のシェアなど、毎回盛りだくさんの内容をお届けしているCMM。

本記事では、4月4日(金)10:00より開催された第146回CMMセミナーの様子をお届けします。

「お客さま満足度」がビジネスの成功を決める

毎月テーマを決めて開催しているCMMセミナー。

4月のテーマは「成果が出る!満足度が高い!プログラム(講座)の作り方」です。

ビジネスを拡大し、継続していくためには、お客さま満足度の高い講座が必要不可欠。

特にSNSビジネスでは、お客さまの声が重要視される傾向にあります。受講生の評判が良い講座はそれだけで信頼度がアップし、口コミには宣伝効果も望めるでしょう。

そこで今回は、お客さま満足度が高い講座設計の根底となる要素や考え方を教えていただきました。

◆満足度を左右するのは「受講生の変化」

はじめに「講座を受けたことで得られた変化が大きければ大きいほど、受講生満足度がアップする」とおっしゃる実歩さん。

ここでいう「変化」には、成し遂げたことの数や売上といった数値に関わることだけではなく、以下のような内面的な要素も含まれます。

- 行動力がついた

- 時間の使い方がうまくなった

- 意識の高い方々とのご縁がつながった

つまり、受講生満足度を高めたいなら、受講生のマインドや行動が変わるような講座設計が必要不可欠ということ。

さらに、受講生が「今後もこの講座で学び続けたい」「上位コースに挑戦してみたい」と思うような関係性を築くことができれば、質の高いお客さまと継続してお付き合いができるようになるでしょう。

◆お客さま満足度をアップさせる講座の在り方とは

また、受講生の満足度をアップさせるためには、受講生の能力とニーズに合った教材を提供しなければなりません。

特に講座設計初心者は「講座とは、何かを教えるもの」「情報量で価値を提供しなければならない」といった思い込みから、ノウハウをぎゅうぎゅうに詰め込んだ教材を作ってしまいがち。そのような教材では学ぶことが精一杯で、受講生に変化を促すことはできないでしょう。

たとえば、受講生満足度98%を誇る実歩さんの主力教材「SNSビジネスの教科書“マイ・メッセージ”」の特徴は、以下の通り↓

- 成長を感じやすいステップ形式で構成されている

- 動画教材の長さは10分以内で、スムーズに知識や学びが得られる

- アプトプットや進捗管理の場(グループサポート)を提供している

- 講義資料やワークシートは全てダウンロード可能で、いつでも振り返りができる

「SNSビジネスの教科書“マイ・メッセージ”」は受講生がさまざまな形で講座内容を受け取れる環境を整えているからこそ、高い満足度を出せているのだと言えます。

◆受講生満足度を高める7つの要素

そして実際に講座を設計する際は、まず以下の7つの要素を徹底的に考える必要があるとのこと↓

- 対象者(お客さま像)

- 講座の受講期間

- 金額

- 提供する結果や変化

- 講座のスケジュール

- 学びの形式

- コミュニケーションの頻度、方法

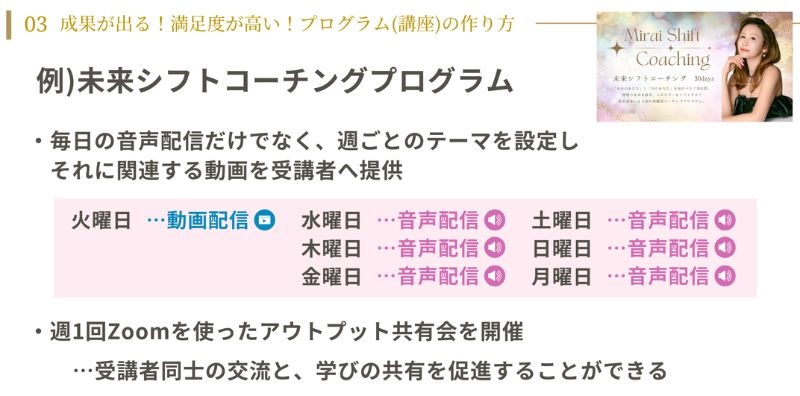

実歩さんが新しく手掛けた「未来シフトコーチングプログラム」では、それぞれの要素を以下のように紐解きつつ、講座を設計していったそうです↓

- 対象者(お客さま像):自己投資意欲があり、行動を起こせる方

- 講座の受講期間:変化を感じてもらうために必要な期間

- 金額:10万円〜15万円

- 提供する結果や変化:質問力が向上したり、迷わず行動を起こせたりするようになる

- 講座のスケジュール:1週間のテーマに沿った動画を火曜日に配信、その他の曜日は音声を配信

- 学びの形式:実践・体験型

- コミュニケーションの頻度:動画と音声で毎日接触および週1回、Zoomでアウトプット共有会

ここでのポイントは、一つひとつ単体で考えるのではなく、各要素の関連性をふまえたうえで掘り下げていくこと。

たとえば、本プログラムの目的は「コーチングによって得られる変化を体験してもらうためのもの」。変化を感じるためには、1週間では短すぎると推測できます。

また、あくまで体験型のプログラムであるため「もっとコーチングを学びたい」「自分もコーチングを仕事にしたい」と思う方向けのバックエンド教材が必要。これらを統合すると、期間や価格帯はミドルレベルに設定すべきと判断できるでしょう。

さらに負担を感じることなく続けられるよう、1週間を一区切りとした実歩さん。受講生の生活リズムを考慮し、週明けのバタバタした月曜日ではなく火曜日を1週間の始まりに設定したそうです。

受講生に寄り添いつつ、確実に変化を感じてもらうための工夫が盛り込まれていることが分かります。

「1対多」でも満足度を下げない仕組みづくり

そして、ビジネスをスケールアップするために欠かせないのが「1対多」へのステップアップ。

受講生と1対1で接する時間の多い講座や個別コンサルは、お客さま満足度が高い反面、自分の時間を消費するビジネスモデルでもあります。

事業の拡大を図るなら、1対多でも満足度が下がらない仕組みを作らなければなりません。

ここで大切なのは「1対1じゃないとお客さまが満足してくれない」というメンタルブロックを外すこと。

1対多でも機能する講座を設計するためには、台本やカリキュラムを作成したり、フォローアップの体制を整えたりと、さまざまなハードルを超えていく必要があります。しかし「そこを乗り越えたからこそ見える景色がある」とおっしゃる実歩さん。

試行錯誤とチャレンジを繰り返した先に広がる未来を想像し、自分の限界を突破し続けていきましょう。

まとめ

今回のセミナーでは、受講生満足度が高い講座設計のポイントをお届けしました。

これから講座を作ろうとしている方はもちろん、現在運営している講座がある方にとっても学びの多い時間だったのではないでしょうか。

今回学んだ講座作成術を活かして、自分の講座内容をアップデートしていきましょう。